POUND OF FLESH

Résumé des épisodes précédents…

Le 25 mai 2025, le président américain Trump qui avait menacé l’UE d’un tarif de 50 % sur ses produits exportés aux USA, initialement prévu pour le 1er juin, en annonce le report désormais repoussé au 9 juillet, laissant la place à de nouvelles négociations (EIH 7/7/25, entre autres).

Deux mois plus tard, le 27 juillet 2025, à Turnberry en Écosse, la rencontre Trump/von der Leyen officialise un accord politique. Le Guardian en fait le résumé des principaux contenus : est instauré un tarif de base de 15 % sur la majorité des exportations européennes vers les États-Unis, à l’exception de l’acier (50 %) et de certaines automobiles (réduction de 27,5 % à 15 %). En contrepartie, l’UE supprime ses droits de douane sur les produits industriels américains. Elle s’engage en outre à acheter 750 milliards de dollars d’énergie américaine sur trois ans et à investir 600 milliards aux États-Unis. Plusieurs secteurs — dont médicaments, pièces d’avion, produits chimiques, matières premières critiques — sont exemptés. Le secteur vitivinicole et certains produits agricoles restent en négociation.

Les réactions contrastées des Etats membres se succèdent au cours de l’été, entre outrage en France, moquerie en Hongrie, mais aussi satisfaction (BE-NL, IR, RO, ES, SU…) et soulagement en Allemagne. Le processus de négociation pour donner corps à l’accord poursuit son cours, sous la responsabilité de la Commission européenne qui seule détient l’autorité pour le mettre en œuvre.

Comme l’analyse l’experte Georgina Wright, la Commission européenne dans sa logique institutionnelle a dû mettre l’accent sur trois aspects :

- Un accord vaut mieux qu’une escalade commerciale ou l’absence d’accord.

- Les entreprises réclamaient un accord.

- D’autres considérations plus larges (Ukraine, etc.) entraient également en jeu. Faisant que l’absence d’accord n’était pas une option. Les négociateurs de la Commission européenne ont en outre tenu les gouvernements des 27 États membres de l’UE informés tout au long des négociations. Il n’y a donc pas de surprises. L’UE et les États-Unis se « comprennent » désormais mieux.

- Cet accord « fournit une base solide pour une coopération stratégique ».

Sous pression, la Commission défend un accord « au mieux du possible ».

Le 5 août, l’UE désarme, et suspend pour six mois ses contre-tarifs (prévus pour le 7 août) d’un montant d’environ 93 milliards €, renforçant ainsi l’apaisement.

Enfin, le 21 août 2025, un communiqué conjoint de la Commission et de la Maison blanche (non contraignant légalement) confirme le tarif plafond de 15 %.

Cela concerne des secteurs comme l’aéronautique, les médicaments génériques, les ressources naturelles stratégiques bénéficiant à partir du 1er septembre de tarifs « nation la plus favorisée » (de l’OMC, plus favorables.

L’UE y confirme également les engagements énergétiques (750 milliards $), les investissements (600 milliards $) et les achats d’équipement militaire.

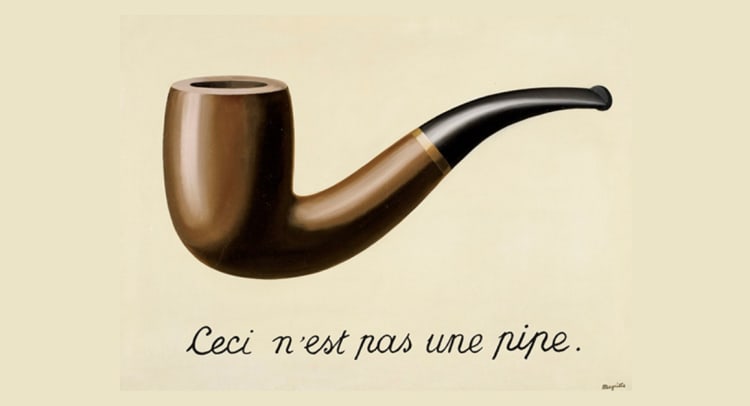

« CECI N’EST PAS UN DEAL »

Réalité surréaliste. Comme le souligne l’ancien commissaire Thierry Breton, le mot « accord » est un peu abusif pour désigner le deal entre von der Leyen et Trump. Ce que cela souligne surtout, c’est l’avancement du projet du président américain de remodelage de l’ordre international.

Remplacer l’ordre libéral par un ordre impérial : c’est toute l’organisation post-guerre froide qui est balayée par ces tarifs imposés au reste du monde.

Le Grand continent dans son observatoire en propose d’ailleurs une carte synthétique très complète et utile.

La fin de l’OMC, du multilatéralisme et des alliances redessine une carte du monde très différente celui dans lequel l’UE avait fondé ses certitudes. Héritière de cet ordre international fondé sur la mondialisation heureuse, l’UE peine à reconfigurer son logiciel.

Comme le note Eurointelligence (22/8/25), l’UE a fait infiniment plus de concessions aux États-Unis que de raisonnable.

La mention d’une reconnaissance mutuelle des normes automobiles, par exemple, ressemble à une liste de Noël du département américain du Commerce. Non-contraignante, mais rédigée dans un langage précis, la déclaration donnera à D. Trump une couverture politique pour réintroduire de futurs droits de douane sur les voitures, s’il le souhaite. En effet, « l’UE vient d’accepter des choses qu’elle ne peut raisonnablement pas tenir », expliquent ces observateurs très fins, puisque tout cela dépend d’une modification de la législation du marché intérieur.

C’est aussi le cas des fameux « 600 milliards d’euros d’investissements » ou des 750 milliards d’achats d’énergie promis par la Commission… On peine à voir comment Bruxelles pourrait imposer aux Etats membres ce genre de dépense alors même qu’on déplore le manque de moyens convaincants pour les faire investir sur le territoire de l’UE.

Qui paiera les 1350 milliards ? se demande le Grand Continent Ce genre de décision ne peut se faire en dehors du processus législatif, à tout le moins l’implication du Conseil de l’UE. Or, on voit mal une majorité s’y dessiner, et encore moins au Parlement, pour un tel transfert de fonds, « racket » selon les commentateurs les plus virulents.

Comme le souligne Pascal Lamy pour l’Institut Delors, cet accord n’en est pas vraiment un… L’absence de texte contraignant, la persistance d’incertitudes juridiques et surtout démocratiques, les engagements énergétiques incompatibles avec la décarbonation, ou encore la vulnérabilité européenne dans la mise en œuvre face aux États-Unis suggèrent autre chose.

Sur le plan politique, cet accord serait un retour au protectionnisme et à la coercition américaine, détériorant la crédibilité de l’UE. Il incarne aussi un enjeu d’autonomie stratégique : pour y répondre, rappelle l’ancien Commissaire, l’Europe doit renforcer son intégration économique et politique, développer ses capacités de défense, innover technologiquement et diversifier ses partenariats commerciaux.

Ce qui apparaît évident, dans cet épisode lamentable, où la Commission et les Etats membres font preuve d’inconsistance et de pusillanimité, c’est combien l’UE paie le prix d’une dépendance assumée et volontaire aux États-Unis pour sa sécurité et pour son modèle économique mercantiliste traduit par une balance commerciale excédentaire importante et persistante.

La dernière carte maîtresse des Européens reste dans le domaine des services numériques. Si la faiblesse de l’UE vient justement de la dépendance aux consommateurs américains de produits matériels européens, cette relation s’inverse dans le domaine numérique. Comme le note le Financial Times, la législation de l’UE en la matière (DSA, DMA) pourrait d’ailleurs freiner la mise en œuvre de l’accord commercial à cause des « barrières non tarifaires ».

En effet, Washington souhaite laisser ouverte la possibilité de concessions sur les règles numériques européennes, que Bruxelles refuse de modifier. La signature de l’ordre exécutif américain abaissant les droits de douane sur les voitures européennes (de 27,5 % à 15 %) est suspendue à cette déclaration.