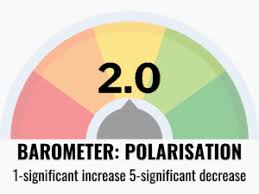

Ecologie polarisée

La polarisation sur l’environnement avait commencé avec les questions de préservation et restauration de la nature, soumise aux pressions de l’urbanisation et de nos pratiques agricoles. Elle a fini par emporter aussi la raison et la science sur les questions énergétiques devenues par la force des choses et la trumpisation des esprits, des enjeux de guerre culturelle. Illustration par excellence, le blackout espagnol (EIH 9/6/25).

Longtemps laissée sans explication, la vaste panne électrique du 28 avril 2025 dans la péninsule Ibérique aura offert un terreau fertile à l’amplification d’un discours anti-renouvelables, par une frange climato-sceptique croissante de la classe politique européenne. Alors que l’Espagne se targuait récemment d’avoir couvert 100 % de sa demande électrique par les énergies renouvelables, un black-out d’une ampleur inédite est venu rappeler les fragilités de son réseau.

Le 28 avril, 60 % de la production nationale avaient soudainement disparu, plongeant le pays — et partiellement le Portugal — dans le noir. Enième tentative de sape de la transition écologique, cet épisode a marqué, dans le paysage politique français, l’affirmation d’un populisme porté par Les Républicains, incarnés par leur président Bruno Retailleau, qui revendique pourtant la responsabilité et une posture présidentielle. Si l’approvisionnement a été rapidement rétabli, notamment grâce à l’hydroélectrique et au gaz, l’incident a ravivé des tensions de fond.

Certains accusent le boom des renouvelables. À Madrid comme à Bruxelles, le débat se politise et l’extrême droite européenne y voit un symbole des dérives du Pacte vert. Le rapport officiel espagnol publié le 17 juin 2025 conclut pourtant à une panne d’origine multifactorielle : des surtensions mal absorbées, des déconnexions inappropriées de centrales par certains opérateurs, et un dispositif de secours sous-dimensionné ont entraîné une réaction en chaîne incontrôlable. Les hypothèses de cyberattaque ou de surproduction solaire ont été formellement écartées. En réalité, les renouvelables ont même aidé à stabiliser le réseau une fois la panne enclenchée.

Une enquête parallèle est en cours à l’échelle de l’Union européenne, avec des conclusions attendues à l’automne.

Cette fronde anti renouvelables s’inscrit dans la continuité de la remise en cause du Pacte vert européen. Mais elle intervient en outre au moment où la Commission publie les objectifs intermédiaires de l’UE pour 2040 sur la voie de la neutralité carbone en 2050 (EIH 9/6/25). Prévue par la loi climat de 2019, qui fixe en outre l’objectif intermédiaire de 55% en 2030 (Fit for 55) cette trajectoire de décarbonation était en principe préservée des soubresauts politiques et des revers électoraux. Le rapport Draghi lui-même a souligné que le gisement de compétitivité européenne résidait dans sa décarbonation (EIH 16/9/24).

Cependant en France, dans le climat de recul environnemental marqué depuis le début de l’année 2025, l’épisode espagnol a aussi servi d’argument supplémentaire pour remettre en cause le rôle des ENR dans la transition vers un mix énergétique décarboné et une plus grande souveraineté. L’Assemblée nationale avait ainsi adopté, dans un premier temps le jeudi 19 juin, un amendement en faveur d’un moratoire sur les nouvelles installations solaires et photovoltaïques, rejeté cependant avec l’ensemble de la loi PPE.

La polémique autour du rôle des énergies renouvelables s’inscrit aussi dans un contexte de relance assumée du nucléaire en France. Le 3 juillet 2025, l’Autorité de sûreté nucléaire a donné son feu vert à la prolongation de dix ans de vingt réacteurs de 1 300 mégawatts, dont les plus anciens atteindront quarante ans en 2026.

Cette décision, qui clôt la phase générique du réexamen, accompagne la signature récente du contrat de filière 2025-2028 et marque une rupture nette avec la précédente feuille de route énergétique. Cette relance est utilisée par certains pour discréditer les renouvelables, jugés trop coûteux et intermittents.

Une ligne contestée au sein même du gouvernement, qui rappelle que la sortie des énergies fossiles passe par une électrification rapide, rendue impossible sans un mix diversifié. D’autant que le premier EPR2 ne devrait entrer en service qu’à l’horizon 2038.

Miser sur le seul nucléaire, rappellent les défenseurs du solaire et de l’éolien, revient à prolonger une dépendance énergétique qui coûte chaque année plus de 60 milliards d’euros à la France. Le rapport du Haut Conseil pour le Climat a d’ailleurs souligné le retard pris par la France sur ses objectifs de neutralité carbone.

Néanmoins au niveau européen, Paris et ses alliés de l’alliance nucléaire (EIH 17/3/25 et 22/5/23), se félicitent que les propositions de la Commission européenne soient officiellement “technologiquement neutres”. Ceci emporte donc la reconnaissance du rôle du nucléaire dans les objectifs de décarbonation, comme le souligne la Ministre Pannier-Runacher.

A ce stade, selon les observateurs seuls trois Etats membres (PL, SK, HU) ont émis des réserves sur l’objectif de –90% annoncé par la Commission, considérés comme “irréalistes” d’après Varsovie.

Désormais, la réouverture de la loi climat pour inscrire l’objectif intermédiaire est en route.

On verra ce que les nouveaux rapports de force au Parlement en feront.